このサイトの作成にあたって

久しぶりの研究授業に行って

小学校の体育の授業を見る機会がありました。

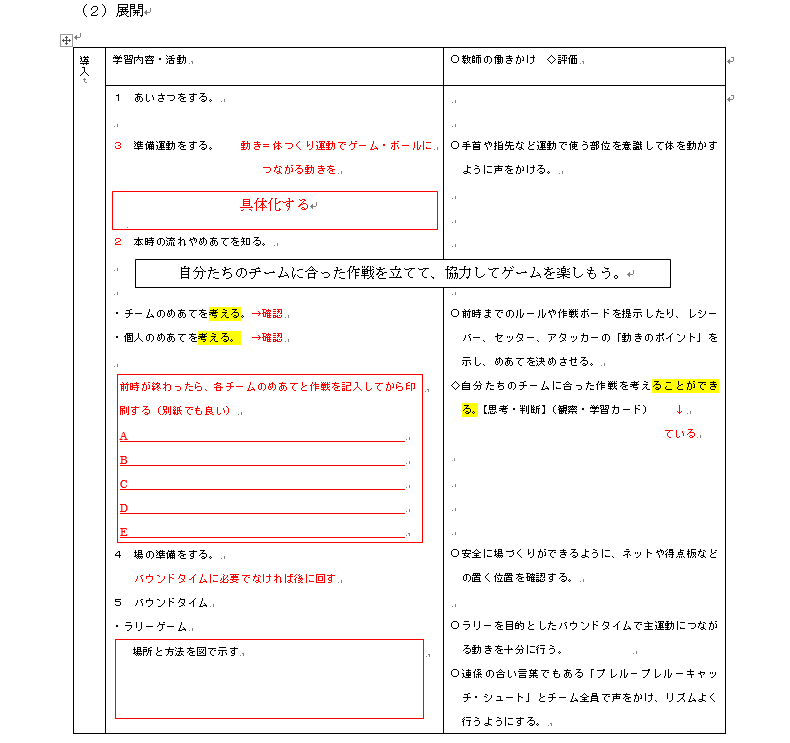

元の指導案の本時は、これですがこれでは授業を見ないと何だかわかりません。

でも大体の指導案ってこんなものではないかと思います。

それに対して私がコメントしたのが次のようになります。

この授業は、6年生の跳び箱後期でしたから、前期に半分やったことを思い出しながらの導入となります。

私が研究会講師として指導するときは、これらの赤を先に入れますので、大体見ていてわかる納得いく授業となります。

それが、私の指導方法「神谷メソッド」です。(このページの一番下にその方法について触れてあります。そんな大したものではなくて、ただ先に指導するだけなんですが)(笑)

不登校について

以前所属していた体育部の方々に不登校について載せると言ったもので、整理してみました。

管理職としての不登校対策

○管理職が自分でできることは多くはありません。しかし、少なくとも常に子供を観察することです。

なんだ、そんなことか!という人もいるかもしれませんが、子供の変化に気付くということは、常に観察していなくてはできないことです。

予防にはどれだけしっかり子供の状況を見取れるかが大切です。それには、自分だけでなく学校に居る全ての人間の観察眼が必要になります。

私は、教頭の時も休み時間には運動場に出て子供の様子に気を配りました。教室や廊下なども回りました。帰りの時間なども子供を見る良い機会でした。きっと、子供や教師にはぶらぶらしてヒマだと思われていたかもしれません。

常に、子供のことを話していると教師も親も気になることがあると相談するようになります。それが大事なことなんです。

○実際に不登校になった子が出たとき

まずは、担任を家に行かせ状況を把握させます。そして、子供、親、家庭の状況を詳しく報告させます。そして親と面談します。親と面談して、言いたいことを言わせたら、方法として「無理にでも連れてくる」か「無理しないでじっくり対応するか」を選ばせます。

大体の子は、学校に行きたいのに行けない子です。たまに、怠けたい子がいますが、その子は無理矢理連れてくるか、放っておいてもつまらなくなってくるかどちらかなのでどちらを選んでも大丈夫です。行けない子の親は、元々無理できないので後者の方法を選びます。

その時に親がこちらの言うことを聞いてくれそうなときは(大体はどうしようもなくなっているので聞いてくれます)「自分でできることは自分でさせる」「口出しをしない」「かまわない」などすべて自分で決めて行動ができるようにします。何があってもこれを守れば学年が低いほど早く解決します。

実際には、どうするかというと、朝起きる(起こさない)歯を磨く、ご飯を食べる、着替える、など何か自分から行動を起こすまで口出しや手出しをしない事なんですが、これがなかなか難しい。(元々の原因なんですから、それに親が気付かないと変わらないということです。)

何でも自分で決めて実行することができるようになると、自分で決めたことが実行できるようになりますので登校にもつながるのです。今は、自分一人で過ごせる時間や自分だけで扱えるスマホやゲームソフトなどがあり、逃げ道があるので難しくなっていると思います。(今では、それらの媒体が原因になっていることも考えられますので、事前の取り組みが大切なのですがね!)

親が、言うことを聞いてくれそうもないときは、時間がかかりますが、親から相談を持ちかけてくるまで待ちます。信頼関係や親個人の思いが強いときなどはむずかしいので、仕方ないです。大体が家で問題があると学校で症状が出て、学校で問題があると家で症状が出るのですが、親は自分のせいだとは思いたくないので、何でも学校のせいにしますから、その考えが変わらないと協働できないのです。

どんなときでも当然担任には毎日連絡を取らせ、状況を克明に把握しておきます。

こういう事例を1回でも成功させると管理職の信頼は高まりますので、更に解決が早くなりますし、、予防効果も高まります。

○当然ながら、いつも自己決定力・判断力を高めることに取り組んでいると不登校事態も起こらなくなってきます。学校の主張としてそれが常識になるからです。

不登校に遭遇したときから

私が始めて不登校に遭遇したのは、1年を担任していた時でした。

頭が良く何でもできる女の子でしたが、急に学校に来られなくなってしまいました。

父親が学校に乗り込んできて「子供がいじめられていて、学校に行かない。どうしてくれるんだ。」と大層な剣幕で怒鳴られました。

その前に合ったときには穏やかで父親というよりおじいさんという感じでした。年取ってできた女の子なので可愛くてしょうが無いのだと思いました。

実際には、その子が優れているのでみんながかかわりたくて接触するのが負担になってしまったようです。多分入学前は全てに自分の思うままにできた女王様のような生活をしていたのではないかと思いました。

そのままにしていても優秀な子なのできっと回復したら出てくるとは思いましたが、親の姿勢は変わりそうもないので、何か自分なりの対応をする事にしました。

親は、初めに家を訪問したとき「学校に連れて行ってください」とカバンを私に渡し、人だよりの姿勢でした。その時、その子は裸足で外に走って逃げ出しました。

そこで、無理をしないことを親に話し、毎朝出勤前に家を訪問して顔を合わせることにしました。1週間ほどそれをしたら、その次は玄関に登校の準備をして待つようにしました。また、1週間ほどしたら玄関でランドセルをしょって靴を履いて待っていてもらいました。すべて、そこでサヨナラです。

またまた1週間ほどしたら玄関から外に出ることにしました。これもできたので、そこでサヨナラです。それに慣れてきたら玄関から少し一緒に歩いてサヨナラです。次は、角の電信柱まで、できたら次の日はその先の電信柱まで、そうやって何日かで学校の正門まで来ました。もちろんそこでサヨナラです。正門でのサヨナラが何日か続いた時、サヨナラをして教室にいると突然その子が連れられて教室にやってきました。連れてきたのはその子の親が散々文句を言っていた子でした。

実は、仲良しだったんですね。その後、慣れるまで母親が教室に居て、少しずつその時間を減らして、その後は元気に一人で登下校もし、学習も遊びもたのしくできました。

これが、始めて不登校との出会いです。その時は、試行錯誤で対応しましたが、その後、何が問題なのかを考えてみると、やはり親の育て方で違うということでした。親が、手をかけすぎることで、「自分でできることもしなくなってしまう」ことや「自分で判断したり決断したりできなくなってしまう」ことなどがわかりました。

その後も自分で対応した不登校がいくつかあります。5年生の終わりから6年生の卒業前まで約1年間学校に来ない男子もいました。同様のやり方で親の協力を得て対応しましたが、何もしていないじゃないかと言われても仕方が無いほど待つだけでした。子供自身の力が必要だからです。

そして、人間の人生の1部として認め、自分を取り戻した経験はきっと役に立つと思うしかないのです。非難されても受け入れる覚悟で!

管理職の時も2年生になってから不登校になった女子がいました。この子も同様の対応をしましたが、早い段階で子供が「ママが一緒なら学校に行ってもいい」と言い出したので、早速母親同伴で学校に来ることになりました、1ヶ月くらい一緒に教室にいてもらい、少しずつ時間を少なくして、学期内には一人で登下校することができるようになりました。

不登校0と言いましたが、全く起きなかったわけではなく、起きても解決して0になったということですからあしからず。

最後に思いつくまま、不登校児の親のチェックポイントを!

①子供に対して「あなたのためだから」と思ったり言ったりすることがある。

「あなたのため」は、実は自分の思うように子供を育てようとすることで、子供はそれをよく

わかっていて、それが子供を縛るストレスになっている。

②子供が自分でやることやできることに口出ししてしまう

朝、起きなさい。歯を磨きなさい。ご飯食べなさい。支度をしなさい。間に合わない。

早く早くと追い立てる → 指示や助言がないとできない子供になる。

③子供の先回りをしてやったり言ったりしてしまう

成績が良くないと良い生活ができないと信じ、塾に通わせたり習い事をさせたりする。

進学するならこの学校が良いと親の路線に乗せる。

④食事に対して栄養より手軽さや量に重点を置き、手作りをしない

脳を発達させるためは、様々な栄養をバランス良く取ることが必要です。

安易な食事には、糖分やカロリーが多い物が多く、子供の脳の正常な発達を阻害します。

⑤他の人や他の人のやったことと比較してしまう

これは、個人の人格を認めていないことになり、子供の自分が育たない。

⑥わがまま勝手にさせてしまう

自分の思うままになると過信し自分を見つめたり自分の本当の姿を見失ってしまったりする。

※どれも自己決定力・判断力を阻害するものです。他にも思い出したら後で追加します。

おまけに 判断力・決断力に関係あるのですが、障害のある子への対応

まだ知らない若い教員がいるかもしれないので

タイム・アウトについて

もうポピュラーになっているかと思っていたが、聞いてみたら知らない人が多かったので!

詳しく知りたい人は、特別支援教育担当者に聞くとわかります。

簡単に言うと「興奮した状態を解消させるために、その場を離れさせることです。」

興奮してしまい何を言っても聞こうとせず、激しいときには暴力的になってしまう子もいます。

そういうときに効果的なスキルです。

1年生で興奮すると暴れる子がいて、その時には必ず私を呼ぶように担任には伝えておきました。呼ばれていくと、その子は興奮して教科書を机にたたきつけています。その時体育館体育だったので、担任は子供を体育館に行かせてその子を何とかやめさせようとしましたが、何ともならずにどうしたら良いか困っていました。

私は、担任を体育館に行かせ、ただその子が机に教科書を叩き続けているのを見ていました。なぜなら、その子は自分の興奮した気もちを教科書をたたきつけることで現しているからです。しばらく見ていたら「よくがまんしたね!後で来るから気もちがすむまでやっててね!」と言って校長室に帰りました。(もちろん、近くにいた主事さんに見ておいてもらうように言って。)すると、しばらくしてその主事さんが来て「体育館に行きました」と言うので、行ってみると友達と仲良く見学していました。

このように、障害のある子は興奮して気もちを嵐のように現すことがありますが、これは出すことで自分の気持ちを収めようとしているのです。この子の場合は、担任にタイム・アウトをするよう指示し、6年生になったら自分からタイム・アウトをするようになりました。時間はかかるかもしれませんが、有効的なスキルです。興奮してしまい決断も判断もできなくなっているときに有効です。少しずつ冷静に判断・決断ができるようになればいいのですから。

今では、私も夫婦げんかをしたときなどは、タイム・アウトをしています。(なに?逃避だって?笑)

参考

体育部の皆さんに渡したプリントより1 体育研究の基本的な考えは、「技能は変わらない、大切なことは子供にとって良いと思う

やり方を考えること」です。以下、注意点や手順

①その種目の技能を明確にしないと指導の有効的な方法は見付からない。

②技能にも種目毎の特性があるから、それを忘れずにベースとして考える。

③技能をはっきり捉えたら、その技能を子供にどうやって習得させるかを考えなくてはならな

い。正しい技能を習得させることが、その種目の特性に触れ、その種目の楽しさを知る

ことになる。

ここで大事なのは、技能を習得させることだけを考えずに技能を習得させる方法を考える

ことだ。

④児童の発達特性として、低学年では自分が意識しなくても技能を習得し「できた」喜びを

感じさせることだし、高学年になると自分でその技能を理解し、それを身に付ける方法を

友達と共に選んだり考えたりしながら技能を身に付けることに喜びを感じさせるようにする

事だと思う。

⑤ただ、ここまでの手順にも大きな課題がある。個々の児童の実態を考えなくてはならない

ことだ。

このようなことを考えながらやることは、とても大変な事だと思う。だから、ノウハウばかりを追ってあっちもこっちも目移りすることになる。

しかし、一つの事例を徹底して身に付けると他の事例でもその考え方を活用できることになるから、1つの授業に集中して研究し身に付けることが大切だと私は思っている。(例外もあるが)

そのため、私が指導するときは、徹底的に指導案の細分化と具体化を図る。ここではどう準備するの?何処にどう置くの?どう動くの?どこでどう発言するの?・・・そうすると自分が何を考え、それが正しいかどうか、どうすればねらいを実現できるか、などがわかってくる。

体育の指導案では、立てたねらいを実現することが一番大切であるから、当たり前と言えば当たり前なのだが、なかなかそれが正しいかどうかわかりにくく何となくやってしまうという例も多くある。

これらの事をわかっている研究者が、細かく指導を加え具体的な指導案を作成することで、授業者は、大事なことが見えてくる。(校内研究で早く指導案を皆に示し、チェック受けることも良い方法)

そういうことが、ベースとなってよい教員が育っていくのだと思いますのでOBの方々には後進を育てるためにも、ぜひやっていただけるようお願いします。

2 教育者として今やってほしいことは、子供の活動の中(授業の中でも)で判断力・決断力を 培って欲しいということです。

学校は、実際に見える方法で一貫した教育をしないと子供の能力を向上させることができない。教員は、日々の教育内容や事務作業に追われ、知識伝達に陥ってしまうことが多い。

まず、私が今一番子供たちに求められていると感じる能力は、判断力・決断力だと思う。犯罪が多くなっているのも自分で判断して判断基準を身に付けていないことで善悪の判断がつかなくなっているのではないかと思う。これは、親や教師を含めて子供の教育にかかわってきた大人の責任でもある。

まず、具体的な場面で子供たちの様子を見てみよう

・先生や親の言うことを聞く子が良い子と考える傾向にある。

子供には個性があり、様々な感覚や意見を持っている。「言うことを聞く子が良い子」

という価値基準を持ってしまうと、感じたことや考えたことを素直に出せなくなる。

そういう子は、2タイプに分かれる反応を見せる。1つは、学習がつまらないから身に

入らないのでただ静かにしている。もう1つは、自分を主張したいため反抗する。

(前述の子もクラスの中で大勢反抗する子がいると仲間に加わる。)

・一部では良い子を演じ、内に反抗心や絶望感をため込んでいく子がいる。

私が教員をしていたころに気を付けていた子供は、目立つ子ではなく目立たない子だ。

目立つ子は、はっきりした現象があるので対応することができるが、目立たない子は、

何を考えどういう性格をしているのか見えないので対応が難しい。多くの教員が、

いわゆる良い子を歓迎し、暴れたり言うことを聞かない子を面倒がる。しかし、

良い子は良い子を演じているのかも知れない。・・・ など、省略

学校での問題点

(例)宿題 言われなくてはできない子供を育てるかもしれない。どういう子供に育てたい

のか?育てるのか?を問題にしなくてはいけないのではないか?

例えば夏休みの宿題は無くして、担任と相談して自分で何をやるか決めてやれば

いい。それも、自己決断力を育む。

自己判断力・決断力を身に付けることで自分の生きる道を見つけることにもつな

がるので、お金第一主義から脱却することができ、人間としてどう生きるかがわか

ってくるのではないだろうか。

2 その視点で具体的な方策を考えてみたい。

対策は、判断・決断する機会を常に意識して作ること!

①善悪の判断基準を大人が示す

親が子供の前で犯罪を平気で犯したら子供には犯罪を犯しても良いという基準が身につきます。

例えば自転車での信号無視や一時停止、歩行者優先等の交通ルールを守らないことは交通違反です。

ゴミのポイ捨てですが、タバコの吸い殻だろうがガムだろうがポイ捨ては条例違反で犯罪です。

小さな違反でも小さな犯罪でも平気で犯す人は、大きな違反や犯罪を犯す可能性があります。

そのような親の手本が子供の善悪の判断基準となります。口で言うのではなく自ら手本を示すことが大切なのです。(近頃の犯罪の多発は、これが元凶かな?)

②いくつかの例や方法から選ばせる

口で教えるのではなく、常に子供自身に回答を選ばせる。よく学校の先生は、何かあると「指導します」と言いますが、ただお説教したり言い聞かせたりする事が多いようです。力量のある先生の指導は、子供の声を聞き子供サイドに立って考えてあげることができ、子供が自ら解決出来るように導きます。

子供は、自分で選んだこと決めたことは守ります。(守らせる様にするためには、その前に①約束は守ること②自分で言ったり選んだり判断したことは守る事を宣言させる。)子供がごまかそうとしたり自分を正当化したりしたときは、「約束は守る。自分で判断した事は守る。」を再確認する。

③Iメッセージで考えを伝える

どうしても判断基準がおかしく自分の考えを変えないようなときは、Iメッセージで考えを伝え、判断させるようにする。「○○さんは、そう考えるようだけど私はこう考えるな」「なぜなら・・・ どちらの考えがいいと思う?」自分が判断し、自分が決めたように導く。

④学校現場で一番大事なのは、授業で子供の意思決定をさせること

授業の中で意思決定をする場面は多くある。なければ作る。そういう場面のない授業は、最低で教師も最低なのだ。私が授業を見る第1の判断基準はここで、管理職として教員を育てたいのなら、この視点を明確にして指導すればよい。

オリンピックの体操を観て学ぶ R3.8.1

昨年の初めにコロナ感染症の感染拡大でやる気をなくして、ずーーーっとサボっていました。(^_^;

私の提唱している集団学習ができなくなってしまったからです。教え方が、ただ一方的に伝えるだけの一昔前の方法になってしまったのと、学習の仕方も個の学習の時代になってしまったからです。

また、体育の授業も同様に縮小され、リモートでできない体育は、研究なども全くされなくなってしまったようです。

この1年と4ヶ月、コロナ禍の中、町会の仕事がメインになってしまいました。(「カミセンのつぶやき」は、月に数回更新しています。)といっても言いわけにしかならず、実は私の暇サボりの癖が出てしまったのです。(忙しいといろんな事がやりたくなり、暇だとできない・・・悪い癖!笑)

しかし、教育は文化であるから伝承しなくてはならないという自分の考えに沿わないといけないので、今回オリンピックの体操があったのを機会に、そこでの見方やヒントをお話ししていこうかと!

まず、器械運動であれ体操であれ、技能は同じものです。もちろん、技のレベルが違いますから、空中での回転技や離れ業などは、小学生にはできません。もしやろうとすると、そこには大きな危険が生じます。

ですから、あくまでも小学生レベルの技能とオリンピックの体操での技能との繋がりを元に,小学校では何をすればいいのかを示したいと思います。

まず、見たもらいたいのは、技の共通点です。

鉄棒では、振りやあおりを使って回転に持ち込むところが観られるでしょう。

跳馬では、ロイター板に低く入って走ってきたスピードを高さに変えていますし、すぐに跳馬台に手をつくことで身体を大きく持ち上げることができます。跳び箱でも同じです。

床では、マットと同様に腰角を広げて身体を回転させるところが見られると思います。

これらに共通するのは、腰角を広げたり閉じたりさせることで身体を操作しているところです。

器械運動は、ボール運動のように肩や腰を使った横回転はあまり使いません。使うときには大体身体の軸が固定されています。器械運動では、身体を縦に使います。それは、縦回転の方が大きく身体を使え、大きなパワーを生み出すからです。同じようにパワーを生み出す走り幅跳び高跳びを観ればわかるでしょう。身体を前後に腰を中心にして縮める、曲げる、伸ばす、反るなどの動きにより身体を操作するのです。このように、人間の身体の特質をしっかり見極め、身体を操作する能力を身に付けさせることこそ指導者に必要なことなのです。

そして、身体操作の感覚です。

ある体操選手にムーンサルトってどうやるのですか?と、聞いたら「体感です。」と答えてくれました。体感ってその人しかわかりませんよね。でも、その体感の元があるはずです。言い換えれば、私が、何回もお話している感覚づくりの下地があるからこそできる身体操作なのです。

体操選手が、身に付けておかなくてはならない身体操作の感覚は、小学校やそれ以前から培っていかなくては身に付いてはいきません。

回転感覚が身に付いていないと恐くて回転できません。ですから、鉄棒やマットなどでの回転運動ができないのです。

逆さ感覚が身に付いていないと恐くて逆さになることができません。跳び箱などで箱にまたがってしまい飛び越せない子供はその例です。

高さ感覚が身に付いていないと高いところが恐くて上がることができませんし、身体を振る感覚が身に付いていないと大きな動作に繋がりません。

特に気を付けたいのがバランス感覚です。様々な身体のバランスを取ることが身に付いていないとそれこそ日常生活にも影響しますが、見逃しがちです。

もちろん、どれか1つを身に付けていれば良いというわけではなくて、全ての身体操作の感覚が必要で、それを意識的に身に付けられるように考えられているのが器械運動です。

他のスポーツにも必要な身体操作の感覚を身に付けることができることも器械運動の存在価値になっています。

器械運動で、その身体操作の感覚を身に付ける方法が疑似体験です。

放送中に体操教室や選手の子供の頃の様子が映し出されることがあります。その時、注目したいのは、よい指導者の下では必ず多くの疑似体験が行われていることです。感覚づくりのための分習法です。技を部分的に疑似体験させるのです。

たとえば、跳び箱では上部左側にある写真のように横付け跳び箱の上に足を乗せ、腰を浮かして飛び越える部分を疑似体験させるのです。その時の感覚を身に付けていくことで、恐さがなくなり跳び越えることができるようになる子もいます。

鉄棒では腰を鉄棒に付けてからの起き上がりを寝ている子供に鉄棒の代わりに指導者2人が両端を持った棒を握らせ、足を振り上げて身体がくの字になったときに指導者が棒を持ち上げると簡単に逆上がりの後半部分が体験できます。私が若い頃には運動会のために大玉が出ていたときに鉄棒の下に置き、その上から逆上がりの後半部分を体験させることができました。今なら、日常的に大玉を使っていることもあるでしょうから、簡単にできるかもしれません。

マットでは、坂道を作って回転させたり、少し高いところに足を置いて下のマットに回転させたり、ロールマットを使って回転させることなど様々な用具の利用ができます。

こういう疑似体験の他にも意識していれば感覚づくりができます。例えば鉄棒での振りの感覚などは高鉄棒やブランコが設置させなくなった現在では、身体の小さい1,2年生の頃でないと経験させることはできません。

それには、指導者が技の技能をしっかり把握し、意識的に身に付けられるようにすることが肝要です。ただ単に思いつきや何でも良いからただ体験させれば良いというテキトウな指導では感覚は身に付かず、子供の身体操作の機能を高めることにはならないのです。

一昔前の子供のように野山を駆け巡り様々な身体機能を経験から身に付けることはできないのですから、故意に効率よく運動させることが大切なのです。

図があるとわかりやすいのですが、それをしてるとまたアップがおそくなってしまうので、今後の課題として取り急ぎお知らせいたします。

後転系の鉄棒運動

前回の「振動系のわざ」で高鉄棒と低鉄棒の関係性について述べたように、この後転系のわざ群に置いても高鉄棒と低鉄棒でのわざの系統性が異なる。

逆上がりにおいても高鉄棒で振動(振り)を使うわざ「振動(振り)逆上がり」と低鉄棒で地面を蹴って上がる「踏切逆上がり」の2つの技がある。この2つの逆上がりに共通する技能が多いことと学校教育では低鉄棒という施設しかないことを考え、主に「踏切逆上がり」と逆上がりと共通する技能を必要とする「後方支持回転(腕立て後転)」を取り上げて技能分析をしていくこととした。 (振動逆上がり=高鉄棒で振りを使って身体を持ち上げてからの逆上がり)

(振動逆上がり=高鉄棒で振りを使って身体を持ち上げてからの逆上がり)

踏切逆上がり

下の4つの図をよく見て違いと共通点を考えて欲しい。

おわかりになったであろうか?

まず違いはというと、鉄棒の高さが違うことは明白である。

上から1おなかの位置、2胸の位置、3肩の位置、4頭の上である。

高さの違う鉄棒で逆上がりをするときの身体の動きを比較してみると技能の違いも明確になってくる。

では、共通点はというと、後半部分であることがわかるであろう。

ここでは、鉄棒に足の付け根がくっついて、回転軸となっていることがわかる。

逆上がりでは、足の付け根が支点となり回転するのであるから、いかに鉄棒に足の付け根を密着させて回転軸とするかで成否が決まるのである。

その点から考えると、鉄棒の高さも(1図)腰の位置の方が回転の容易なことがわかる。

腰の位置での逆上がりでは、逆上がり開始の時点で足の付け根が鉄棒に密着している(1-④図)ので、早い段階で回転運動に入れるのである。

次に腕の形を見て欲しい。足の付け根を鉄棒に密着させるためには腕は突っ張るように伸ばしている必要がある。図1と2では回転の始めの段階で腕が伸び、足の付け根が鉄棒に密着していることがわかるであろう。

しかし、図3,4では腕を曲げる必要が出てくる。それは、腰と鉄棒の位置が離れているので腕を伸ばしたままでは鉄棒への密着が難しいので、まず身体を引き上げる必要があるからである。 Aのように腕を伸ばしたままでは腕への負荷がきついので、Bのように曲げて伸ばすという2段モーションが必要になる。鉄棒の高さによる技能の違いがおわかりだろうか。

Aのように腕を伸ばしたままでは腕への負荷がきついので、Bのように曲げて伸ばすという2段モーションが必要になる。鉄棒の高さによる技能の違いがおわかりだろうか。

腕を曲げた方が力が入るので、始めの段階では鉄棒に身体を引きつけるために肘を曲げておいた方がやりやすい場合もある。

ただし、腕を曲げることで腰から鉄棒が離れてしまうことになると足が高く上げられなくなり回転できないことになってはいけない。

次の図を見て欲しい。上が後方支持回転、下が腰の位置での逆上がりである。

後方支持回転では脚の振り戻しを使って回転運動につなげている。

お腹の高さの低い鉄棒での踏切逆上がりでは地面を蹴った力を回転運動につなげている。

比較してみると共通した技能があることが分かる。特に後半部分には共通した技能が多い。

高い鉄棒での身体を引き上げるという技能が必要ないので、系統性を考えるのであれば、低い鉄棒の方が後方支持回転に近く、高い鉄棒は振動逆上がりに近いことがわかるであろう。

2020.3.20

では、次に練習方法を考えたい。(次回)

ポイントは、分習法と感覚づくりである。

子供によい(感動のある)学習をさせたい

感性こそが自分が生きている証し!

感性は感動することによって養われる

感性のないものは、教師になってはいけない。

なぜなら、子供に感動を与え、感性を磨くことができないからだ。

自分に感性がないのではと悩んでいる人

でも大丈夫!感性は、磨くことができる。

日々の授業の中で子供のために何が良いかを探し、悩み、自分なりの答えを出す中で感性は磨かれる。

授業研究が大事なところは、そこにある。私は、そのお手伝いをしたいだけなのだ。

さあ、子供のために、自分を磨くために、一緒に勉強しよう!

授業に必要な2つの視点

①正しい教材理解

では、正しい教材理解とは?

正しい情報に基づいているか?

正しい教材研究をしているのか?

教師は、正しい学習内容を教える。子供は、正しい学習内容で学ぶ。

正しい学習内容でないと子供に感動を与えることができない。

できる子とできない子との違いはどこにあるのか?

体育だけでなく他の教科でも同じ

例えば、発想する子と何も浮かばない子、文脈が読める子と読めない子、計算ができる子とできない子、地図が読める子と読めない子・・・・

その違いを見てみると、次の二つのことを身に付けているかどうかが大事だということ。

①経験しているかどうか? 積み重ねているかどうか?

(器械で言うと感覚作り)いわゆる素地や基礎と呼ばれるもの

②現時点で学び、身に付けるための方法

(技能や知識を身に付けるための方法)いわゆる様々な教育情報とその活用

②よい指導を行う

では、よい指導とは?

本当に子供のためになっているか?

子供がよい学びをするには、どうすれば良いのか?

教師は、教え方を学ぶ。子供は、学び方を学ぶ(教える)。

よい学びの感動こそが子供の感性と心を育てる。

できる教師とできない教師の違いはどこにあるのか?

教師だけでなくどの職場でも同じ

例えば、授業のイメージをもてているか教師とない教師、子供への働きかけや言葉かけをしっかり意識している教師とそうでない教師、児童の動きや声を受け取っている教師と自分だけの想いでやっている教師

その違いを見てみると、次の2つが大事だと感じる。

①教師がよい研修をしているか?

教師の研修のためには、指導案を細かく詳しくして指導をしていくのが良い(これを私は神谷メソッドと名付けた)

指導案を細分化していくことで、どこで何が必要かがわかってくる。それこそ、技能も指導も子供の動きも見えてくる。

指導の評価も細かくできる。どこで何が良かったか、悪かったか?何が足りなかったか?この言葉かけより、こちらの方が良かったんじゃない?なんて・・・

②子供が学び合いをしているか?

子供は、みんなで学ぶことで自分が1人じゃないことを学ぶ。

これこそが、学校の特性であり、公立学校が生き残る道だと思う。

教え合い・学び会うクラスにいじめはない。何か起こった後に対症的な対応をするのでは解決しない問題が多くある。

まず、2人で → 隣の子と答え合わせ、交互に質問、隣の子の考えを言う、まねぶ・・・そして、4人でできる方法を考える。

1人学び-グループ学び-全体学びのパターンでの学習を定着させるのもよい方法だ。

この2つの視点を軸として説明していくことにします。 神谷

何と言っても感性なんだ!

脳科学者の大島清先生は、「感動すると脳にいい」「感動すると心身にいい」と言っています。私は、「感動することで感性が養われる」と思っています。

そして、感動は一人だけで味わうよりも人と分け合う方がいいのだと思います。学校には共に感動を分け合う機会が多くあります。運動会や文化祭など、何かを成し遂げた時、周りで見ている大人たちまでもが感動します。

それを私は、「感動の共有(井上征生先生のお話から)」と呼びます。

そのような感動が毎日の授業で味わえることこそが、子供の感性を養っていくのだと思うのです。もちろん、自然体験や多くの人間で作り上げた経験など強いインパクトのある経験は、印象深く心に残ります。

子供の頃に原体験を経験した人は、やはり感性が研ぎ澄まされている。しかし、地味で覚えていないような毎日の感動体験こそ個人の中に形作られる感性の一部として身に付いていく大切なものだと思っています。

28年度卒業文集寄稿

「幸せな人生であるかどうかは勝ち負けで得られるわけでなく感動ある生き方をしたかである。」

人生は競争ではありません。何になったとか、どういう職業についたかで幸せになれるわけではなく、どういう生き方をしたかが問題なのです。嬉しいことも悲しい事も辛いことも楽しいことも人間であるからこそ経験できることです。何事にも向き合って生きることを楽しみ、何よりも多くの感動を手に入れましょう。

感動は待っていても得られるわけではありません。未来には、あなたによって生み出される何かが待っています。誰かが自分に何かをしてくれるかではなく、自分自身が何をすることができるかを考え、多くの人に感動を与えて生きてください。人のために生きるあなたの笑顔がきっと多くの人を幸せにしてくれます。

感性を磨きその感動を与えるために教師は何をすれば良いのか?

・自分の生き方を自分の中にもつ

私は、「自分も良い、人も良い。人と共に生きる。人のために生きる。」という生き方をしたいと思っている。それが、人間性豊かな生き方だと思う。

そして、教育の様々な場面で「子供のためになっているか?」という判断基準で行動してきた。

(人生は、生き方) 目標や目的や職業や達成や勝ち負けが問題ではない

・気付き

何と言っても気付くためには感性なんだ!そして、気付きは感性を育てる。平凡な日々の中にも気付きがある。特に、子供の良さに気付いて欲しい。

そのためには、好奇心を持ち続けることができるかどうか?なのだ!だから、見る目を持とう。一つのものを極めれば、他も見える。(好きな学習、好きな分野、好きな教科などをもつ)

・学び合い

一人の力より、みんなの力を借りて自分の力を高める。

自分の力を高めて、みんなのために努力し、みんなの力を高める。

これは、大人も子供も同じ 共に学びのベースとしていくべきことなのだと思う。

正しい教材理解は、教材研究から

あなたは、教材研究をしないで授業をしていない?

たとえば、「あなたは、まだ準備運動や整理運動でストレッチなんかしているの?」って聞きたい。

正しいストレッチをしてると、授業が終わってしまう!

特に低学年の児童にストレッチさせてる教師は、何を考えてストレッチさせているの?本当によい運動させたいの?・・・って聞きたい。

大体、低学年の子供は、正確にストレッチができない。時間もかかり、運動ロスも多い。

準備運動は、体が温まり、主運動につながる運動をするべきだ。

整理運動にはストレッチを取り入れても良いが、短時間で終わるようにしたい。

さあ、あなたは、どうでしょうか?

器械運動の考え方について

例として、ある研究会で示した器械運動のの考え方について一部例を載せます。

(昨年度作成したものなので、学習指導要領については今回の改訂で大幅に私の考え方に近づいたように感じています。)

器械運動の技能は昔から変わりません。そして、その特性もいくつでやっても同じものです。何年生で扱ってもその技能に変わりはありません。

学習指導要領に載っているのは、その扱い方です。言い換えれば、児童の発達特性に応じて扱いを変えましょう・・・ということです。

低学年で「遊び」が入っているのは、発達特性から見て「未分化な子供たち」に運動特性を追求させると運動嫌いを生み出してしまうと考えたからです。ですから、その扱い方は、「基本の運動」の扱い方を引き継いでいます。(ちなみに基本の運動という考え方が出たとき基本の運動の運動特性を考えた人がいます。扱い方なのにね!)

もう一つは、教師が無理矢理やらせることで運動嫌いを生み出してしまうことを怖れたからだと思います。極端に言えば、「逆上がり」が例示にあれば、無理強いしてしまうようなことが起こりますからね(笑)

ですから、中学年での「遊び」は子供が器械運動に親しむための導入に過ぎず、あくまでも器械運動の特性の楽しさを味わわせてあげることが必要になります。

そこで、低学年では「遊び」の中で運動特性に触れるように、言い換えれば次の学年で行う運動の準備をしておいて欲しいということです。具体的には、器械運動の要素を分析してその運動に必要な感覚を身に付けさせることです。

(例)・・・感覚づくり(逆さ、回転、高さ、バランス、方向変換、リズム・タイミング)

小学校学習指導要領では、単なる「動き」や「姿勢」で現していますが、それも間違えないように記載しているだけで、十分な感覚を身に付けさせるまでには至っていません。だから相変わらず何も身に付けていない子供たちが上の学年になって困ってしまうわけです。

例を挙げて説明しましょう。

中学年では、「ウ 跳び箱運動では、基本的な支持跳び越し技をすること。「基本的な○○技」とは、類似する技のグループの中で、最も初歩的で易しい技でありながら、グループの技に共通する技術的課題をもっていて、当該学年で身に付けておきたい技のことである。」とあり、低学年では、「工 跳び箱を使った運動遊びでは、跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りや跳び乗りをすること。」とあります。

低学年での運動が、果たして中学年での支持飛び越しにつながるものとなっているでしょうか?この程度の感覚づくりで中学年での支持飛び越しにつながるかどうかという疑問が残ります。

更に、[例示]には、

○踏み越し跳び

・片足で踏み切って跳び箱に跳び乗ったり、ジャンプして跳び下りたりすること。

○支持でまたぎ乗り・またぎ下り、支持で跳び乗り・跳び下り

・数歩の助走から両足で踏み切り、跳び箱に両手を着いてまたぎ乗ったり、またいだ姿勢で腕を支点に体重を移動させてまたぎ下りたりすること。

・数歩の助走から両足で踏み切り、跳び箱に両手をついて両足で跳び乗ったり、ジャンプして跳び下りたりすること。

○馬跳び、タイヤ跳び

・両手で支持してまたぎ越すこと。

とあります。

①の「踏み越し跳び」においては、高さ感覚と跳び箱慣れと跳び下りる経験だけですし、②の「支持でまたぎ乗り・またぎ下り」では、跳び越す感覚は着きません。逆に腰が落ちて頭が上がってしまうので逆さになる怖さを払拭できず、跳び越える快感を味わうことができません。「支持で跳び乗り・跳び下り」でやっと腰を高くして跳び乗るのですが、ジャンプして下りては腕支持という特性が失われてしまいます。

③でやっと開脚跳びの前段になるわけで、これだけでは中学年での開脚跳びへとつなげる難しさばかりが残されてしまいます。

まあ、③は中学年での導入や準備運動には使えるでしょうが。中学年では、更に指導の工夫(全習法から分習法へと)が必要になります。横付け跳び箱は、おすすめ(^_^)v

教材研究には、比較検討することが良い 「比較検討例」参照

良い指導は、指導法の改善から

指導法の研究には場面場面の状態を分析すると良い

指導法の研究をしてきて、教員の指導の仕方を考えた。=神谷メソッド

神谷メソッドといっても大したことをするわけではない。

大体の研究授業は、研究授業の日を初めに決めて、それから分科会で授業者を中心に指導案を作成していく。

講師は、研究会の日に授業を見て講評をするだけというパターンだ。

その際に起こりがちなのは、指導案の形式を整えるために前段に時間をかけすぎ、大事な本時案はあっさりと1ページでやることが見えないものになってしまうという例が多い。

私は、指導案づくりから一緒にやっていくだけなのだが、基本的には本時案を詳しくしていくことをする。

いわゆる細案作りだが、その際に疑問を投げかけ、指導をする人が全ての内容を自分のものとして授業のイメージをはっきりもてるようにするのだ。

なんでそんなに細かいことを?と思うだろうが、その細かいことこそが大事なことなのだ。

どの教科でも細かいことにこだわることで真実がわかり、教えることの大事な部分がとらえられる。

だからこそ、教材理解が深まり、教材を正しく教えることができ、その文化(ここでは体育)の楽しさを感じさせることができる。

指導案本時の例(大体の指導案はこんな感じ)

そこで細かくしていく指導をしていく

授業当日指導例

そうすると見えなかった指導案が、見えるようになってくる。

誰が見てもよくわかり、そのまま授業ができるくらい細かい指導案づくりをしよう!

良い授業は、指導者が授業の部分部分を自分で迷わずイメージし、全体をしっかりイメージできているものでなくてはならないからだ。

- (2018/11/20)体育についてを更新しました

- (2018/10/31)各学年の目標及び説明を更新しました